Projets en cours

ERC

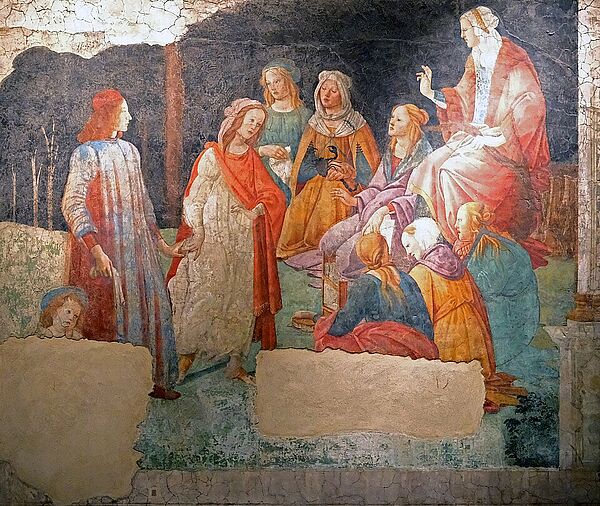

The Reception of Ancient Greece in Premodern French Literature and Illustrations of Manuscripts and Printed Books (1320-1550) : how invented memories shaped the identity of European communities.

The AGRELITA project ERC n° 101018777 was launched on October 1st 2021. It is a 5-year project (2021-2026) financed on an ERC Advanced Grant 2020 through the European Union’s Research and Innovation Programme Horizon 2020.

Les études des premiers siècles de la réception de l’Antiquité grecque en Europe occidentale pré-moderne ont porté jusqu’ici quasi exclusivement sur la transmission des textes grecs antiques aux XVe et XVIe siècles, le renouveau de l’enseignement du grec, les éditions des textes grecs et les travaux latins des humanistes hellénistes. Néanmoins dans les siècles qui précèdent, malgré la perte quasi générale de la maîtrise du grec et de la majorité des œuvres grecques, la Grèce ancienne n’était pas méconnue ni ignorée. Des traductions arabo-latines de textes grecs ont vu le jour, mais aussi, pour des publics plus larges et à partir de sources diverses, de nombreuses œuvres vernaculaires, très souvent illustrées, ont élaboré de riches représentations de la Grèce ancienne. Émanant d’auteurs presque tous non hellénistes, elles deviennent de plus en plus nombreuses à partir du XIVe siècle. Or leur étude en tant qu’élaborations d’une nouvelle mémoire culturelle de la Grèce ancienne et revendications de son héritage n’a jamais été menée.

Se situant aux frontières des études littéraires, de l’histoire du livre et de l’histoire de l’art, l’ambition d’AGRELITA est ainsi d’explorer la question de la réception par une entrée nouvelle, différente du traditionnel focus sur la transmission directe des œuvres : l’étude des appropriations littéraires et artistiques de la Grèce ancienne par des auteurs qui, des années 1320 à 1550, n’ont pas été en contact direct avec les œuvres grecques, ont accès à des sources latines diverses et, dans un processus de réception active qui relève avant tout de la création littéraire et artistique, choisissent l’écriture et l’illustration d’œuvres en langues vernaculaires. AGRELITA étudiera leur création de l’objet « Grèce ancienne » : comment ils élaborent leurs représentations de la Grèce ancienne en tant que telle, dans ses spécificités et son altérité, et en même temps inventent des liens entre elle et leur propre univers spatio-temporel, pour l’ériger en héritage.

L’équipe d’AGRELITA est composée de :

- Catherine Gaullier-Bougassas (Principal Investigator)

- Quatre post-doctorantes : Clarisse Évrard-Guilbert, Ilaria Molteni, Cléo Rager et Valeria Russo

- Caroline Crépiat (Project Manager)

Pour plus d’informations, nous renvoyons au carnet Hypothèses : agrelita.hypotheses.org

Le projet ERC AGRELITA est également présent sur les réseaux :

www.facebook.com/Agrelita-ERC-Advanced-Grant-110283924825103

Le projet COUPLE est dirigé par Esther Demoulin, sous la supervision de Florence de Chalonge

Quatre mains et deux plumes. Socio-histoire des pratiques du couple littéraire (1893-aujourd'hui)

Writing with four hands and two pens: a socio-history of the literary couple (1893-present)

The COUPLE project Access ERC (ANR-23-AERC-0013) was launched on September 1st 2023. It is a 2-year project (2023-2025) financed on the European Union’s Research and Innovation Programme Horizon 2021-2027.

Objet d’une fascination populaire, le couple littéraire a jusqu’à présent étrangement échappé aux exigences de la critique universitaire alors même qu’il réoriente en profondeur les cadres épistémologiques de l’histoire littéraire et mérite que l’on s’y intéresse enfin. C’est à cette exploration que le projet intitulé Quatre mains et deux plumes. Socio-histoire des pratiques du couple littéraire (1893-aujourd’hui) (COUPLE) entend se consacrer. L’hypothèse à l’origine du projet est que le couple littéraire devient le lieu d’un paradoxe à partir du moment où le romantisme se constitue autour d’un régime de singularité. Contraint d’affirmer sa singularité, l’écrivain en couple se doit cependant d’exprimer le nous de la relation amoureuse pour répondre aux injonctions de l’institution du couple. Le couple littéraire se retrouve alors dans une impasse : il doit se dire pour répondre aux impératifs du couple ; il doit se taire pour répondre aux injonctions du champ littéraire.

Si une telle recherche est aujourd’hui devenue possible, c’est que les parutions des dernières années ont considérablement renouvelé notre conception du couple. Qu’est-ce que le couple fait à la littérature ? est désormais une question légitime à laquelle COUPLE souhaiterait répondre au moyen d’une approche interdisciplinaire et en trois temps. Il s’agirait, dans un premier temps, de dessiner la socio-histoire du couple littéraire dans les pays francophones, du xxe au xxie siècle. Socio-histoire, car deux approches seraient ici privilégiées. Une approche historique, tout d’abord, dans le but de comprendre les évolutions de la notion entre 1893 – date du mariage entre Colette et Willy – jusqu’aux couples d’écrivains les plus contemporains. En se présentant sous la forme de collages de monographies, les publications consacrées aux duos d’écrivains ne se sont jamais attachées à historiciser une notion qui gagne pourtant à être pensée au croisement de l’histoire littéraire des femmes, de l’histoire de la médiatisation de l’écrivain et de l’histoire du couple. À cette approche historique, je souhaiterais combiner une approche sociologique afin d’observer les stratégies littéraires mises en place – consciemment ou non – par les membres du couple en fonction des contextes économiques, sociaux et politiques de chaque pays. Si cette recherche se concentre, pour des raisons de faisabilité, sur la seule aire linguistique francophone, elle entend cependant proposer un modèle conceptuel applicable à d’autres aires linguistiques.

Il s’agirait, dans un deuxième temps, de déterminer la spécificité du couple par opposition aux fratries ou aux amitiés littéraires. La critique littéraire a jusqu’à présent utilisé le mot couple pour parler indifféremment d’un duo amical, familial ou amoureux alors que la sociologie du couple s’est attachée à distinguer les socialisations familiale, conjugale et amicale, et il est désormais temps de faire dialoguer de telles études avec la littérature.

Il s’agirait, dans un troisième et dernier temps, de comprendre les conséquences des rapports entre les sexes dans le fonctionnement plus global du couple littéraire en comparant des couples hétéro- et homosexués. Si l’histoire du couple littéraire hétérosexué et la répartition des postures entre ses membres est dépendante de l’évolution des droits des femmes, qu’en est-il du couple littéraire homosexué ? La collaboration littéraire fonctionne-t-elle différemment à partir du moment où la domination de genre n’est plus un critère pertinent ? Alors que l’homosexualité a surtout été étudiée comme un thème en littérature, il s’agit davantage ici de s’intéresser, avec la sociologie de la littérature, aux postures médiatiques adoptées par les écrivains homosexués et à la manière dont la critique construit la valeur de leurs textes littéraires.

MSHS

PERARTEM est un projet pluridisciplinaire porté par le laboratoire Alithila en partenariat avec l’Université de Halle. Il porte sur un corpus largement inexploré, celui de la presse culturelle de RDA, notamment l’hebdomadaire Sonntag (1946-1990), couvrant les domaines de la littérature, du théâtre, du cinéma et des beaux-arts. L’analyse de ce corpus fournira de précieuses données sur les débats et les critiques accessibles aux lecteurs, complément indispensable à la représentation de l’espace discursif effectif et des enjeux de canonisation dans le champ littéraire et culturel de la RDA. On s’interrogera ainsi sur le rapport entre, d’un côté, le contrôle et la censure assignant les individus et groupes à une situation de fragilité et, de l’autre, les marges d’action et de réaction.

L’analyse qualitative du corpus par des chercheurs de différentes disciplines, tenant compte de l’intermédialité de l’objet (rapport entre textes et images), sera accompagnée d’une réflexion sur la valorisation de ce type d’archive et sur sa possible exploration avec les méthodes des humanités numériques. Le recueil de témoignages d’anciens collaborateurs du journal contribuera à la pérennisation de leur savoir dans un cadre scientifique. Les réflexions et résultats d’analyse seront présentés lors de deux journées d’études (à Berlin et à Lille), l’enregistrement des témoins, la diffusion des vidéos et l’organisation d’une table ronde permettront la vulgarisation du savoir en direction de la société civile.

Vous pouvez retrouver les avancées du projet sur le carnet Hypothèse dédié.

IUF

Publiée vers 1540, la Grammatica arabica de Guillaume Postel reprend la présentation de la langue établie par les grammairiens arabes. Ce n’est pas la première tentative européenne dans ce domaine puisqu’elle est précédée d’un manuel d’arabe grenadin de 1505 publié par Pedro de Alcalá et que Postel avait à sa disposition. La comparaison des deux grammaires, leurs contextes de production et leur diffusion permet d’éclairer la diffusion de cette langue en Europe occidentale bien avant les premiers orientalistes mieux connus.Le projet dans son ensemble tend donc à revenir sur l’origine des « représentations littéraires » pour mieux les articuler à une connaissance positive des objets représentés. Dans mon ouvrage, Les musulmans d’Espagne, je montre qu’en partant du postulat d’hybridité, on fonde une critique littéraire qui implique la séparation d’au moins deux éléments différents. En étudiant le corpus romanceril, j’ai été confrontée aux limites de cette approche théorique. Peut-on par exemple clairement identifier ce qui vient d’une littérature « sémitique », sans y inclure l’Ancien Testament ? L’hybridité, concept horticole, est en fait peu applicable aux productions littéraires.Dans cette nouvelle recherche, j’ai donc privilégié une autre approche, celle qui consiste à identifier ce qui est « homogène » au contenu et ce qui est « hétérogène » au contenu. Cela met en effet en jeu la notion d’intention du texte puisqu’un élément donné peut être, en fonction du contexte, soit lié à un effet volontaire d’étrangeté, soit être intégré à un continuum référentiel dans lequel l’élément n’est pas utilisé dans ce sens. Cette approche critique permet de dépasser les questions liées à la provenance de motifs littéraires toujours très délicats à identifier et à manipuler. Cela implique aussi une conscience parfaite du contexte de production afin de déceler, par l’étude de ce qui entoure le texte lui-même, de quelle manière son auteur connait ce qu’il représente ou utilise. Il faut ainsi comprendre de quelle manière la connaissance circule, ce qu’elle implique aussi. Guillaume Postel, toujours associé à la folie et à une connaissance hors-norme des langues impossibles, n’est pas une figure marginale : moqué par Rabelais, utilisé par Montaigne qui connaissait vraisemblablement par cœur ses écrits, il rebute les lecteurs car ses objets de préoccupations sont trop complexes, trop atypiques aussi. Pourtant, Postel était très proche du roi qu’il a tenté de conseiller, ses œuvres étaient lues et commentées. Tenter de comprendre de quelle manière il a appris l’arabe et de quelle manière il transmet cette connaissance, permet de mieux comprendre non seulement les réseaux intellectuels de la première moitié du XVIe siècle mais aussi de montrer l’antériorité de la curiosité française pour le monde arabo-musulman.Cette recherche constitue un exemple de réflexion sur l’articulation entre représentation et connaissance, champ qui implique le fait de repenser les méthodes comparatistes en intégrant les notions de décentrement et de diversalité. Pluridisciplinaire, le projet vise d’abord des applications littéraires (tant du point de vue de la critique que de l’histoire littéraire) mais a de nombreuses prolongations possibles dans des domaines divers.le site en construction est: guillaumepostel@univ-lille.fr

Le projet IUF (2021-2026) de Blandine Perona se construit autour d’un corpus européen (français et néo-latin) de déclamations.

La plus célèbre des déclamations est certainement l’Éloge de la Folie d’Érasme, mais le projet, à la croisée de la rhétorique et de l’histoire culturelle, fait l’archéologie de cette forme qui est au cœur des studia humanitatis – un cycle d'études qui privilégie la rhétorique, l'histoire et la poésie et qui est tourné vers la vie civile. Il en explore les racines italiennes et examine son empreinte dans la littérature française. Une telle enquête permet de voir le développement du programme pédagogique, politique et social à la fois de l’humanisme.

- Le site Antibarbari présente une partie du corpus étudié.

Deux publications sont issues de ce projet :

- Le numéro de revue Sur les déclamations, Exercices de rhétorique, 22, 2024.

- La Pensée rhétorique, déclamation et humanisme au début de l'époque moderne , Genève, Droz, 2025.

AAP

Porteuse principale du projet : Émilie Picherot

Équipe de recherche

Nom | Prénom | Institution/composante

| Laboratoire | Discipline |

Le Doujet | Frédérique | Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales | CRDP – ULR 4487 | Droit privé |

Sabot | Philippe | Faculté des Humanités | STL – UMR 8163 | Philosophie et éthique des soins |

Allé | Mélissa | Faculté de psychologie, des sciences de l’éducation et de la formation | SCALAB – UMR 9193 | Psychopathologie, Psychologie de la santé |

Beuscart | Jean-Baptiste | Faculté de médecine | Métriques – ULR 2694 | Gériatrie Psychopathologie - Psychologie de la santé |

Présentation du projet

L’objectif est de comprendre de quelle manière la littérature élabore consciemment ou inconsciemment un discours normatif à l’origine d’un processus de vulnérabilisation des individus. Il s’agit d’une réponse interdisciplinaire à une conception essentialiste de la vulnérabilité vue comme un état statique qui assigne une certaine identité immuable (être malade, être vieux) aux personnes concernées. Les deux des aspects clés du projet sont : 1/ le questionnement des normes, des représentations et des seuils qui interviennent dans l'attribution de la vulnérabilité et 2/ l'examen de la manière dont les individus intègrent ces situations de vulnérabilité dans leurs récits et dont elles façonnent ainsi leur identité. Le projet explorera les changements de la conceptualisation de la vulnérabilité dans le temps et dans l'espace, afin de mettre en évidence la relativité des normes construites par des représentations et des croyances face à des situations de vulnérabilité, mais aussi la relativité des situations de vulnérabilité. L'analyse de la revendication des sujets s’inspire des méthodes utilisées par les critiques postcoloniales appliquées au champ littéraire analysé comme espace d’expérimentation et d’application des discours normatifs.

Nous proposons d’explorer les questions soulevées ci-dessus à travers l’analyse littéraire de deux situations emblématiques de la vulnérabilité, à la fois similaires et profondément différentes : la petite enfance ; et la vieillesse. La naissance d'un enfant est un événement clair et facilement identifiable qui peut raisonnablement être considéré un événement qui confronte les adultes à une situation de vulnérabilité. Le sujet n’est que rarement envisagé par la littérature (bien que des exemples existent qui témoignent d’une conscience tout à fait ancienne du phénomène) mais la vulnérabilité n’est pas que celle du nourrisson, elle concerne aussi ses parents, et, plus massivement représentée, celle de la mère. Les études récentes montrent que la moitié des parents font état de difficultés après la naissance de leur premier enfant, 15 % souffrent de dépression postnatale et 10 % d'épuisement parental. La naissance d'un enfant, élément sur représenté en littérature, confronte les parents à un discours normatif (sur l’émerveillement de l’enfantement et de ses suites) qui contredit en partie l’expérience qu’ils en font. Dès le XVIème siècle en Espagne, les ouvrages picaresques, et notamment Lazarrillo de Tormes, opposent à un discours normatif ressenti comme éloigné de l’expérience, un discours violent qui soutient et illustre l’inverse : la naissance est une malédiction pour l’enfant comme pour les adultes qui l’entourent et cherchent, de fait, à se débarrasser d’un être totalement dépendant. Les soins immédiats et attentifs au nouveau-né sont essentiels pour répondre à ses besoins primaires : l'absence de soins conduit rapidement à la mort. A cette évidence, le discours picaresque oppose déjà une réflexion sur la vulnérabilité situationnelle : le jeune Lazarrillo n’est pas toujours vulnérable, il est de fait capable de s’en sortir, objet moteur de tout roman de cette veine. Le genre est particulièrement éclairant pour notre questionnement puisqu’il met en scène une tension première entre la situation initiale, l’extrême jeunesse du narrateur qui l’expose à tout une série de dangers et la situation finale, celle de l’écriture du roman à la première personne et qui implique un certain confort, une alphabétisation et une prise de conscience de la nécessité de témoigner. Le roman est ainsi un roman de la mutation dans lequel le processus de vulnérabilisation/dé vulnérabilisation est essentiel.

Le concept de vulnérabilité situationnelle corrige certaines limites du concept de vulnérabilité essentialisante et présente l'avantage d'être lié à un processus. La littérature tout à la fois témoigne de l’essentialisation de la vulnérabilité (et cela est lié au langage qui implique le partage de représentations immédiatement identifiables) et diffuse par un système de reprise et de légitimation interne des normes qu’elle rend visible. C’est donc un terrain d’exploration particulièrement prometteur sur la question et qui n’a pas encore fait l’objet d’une étude systématique.

L'objectif du projet est ainsi d'identifier les éléments impliqués dans la construction du cadre normatif qui assigne les individus à la vulnérabilité. La philosophie morale et politique s'est focalisée sur la figure de l'enfant, comme figure de dépendance, et sur son inscription dans des relations parentales fondées sur l'attention aux besoins primaires du nouveau-né, l'éducation du jeune enfant et la prévention des risques (maladies, accidents). Dans le cas des personnes âgées, l'hypothèse de la vulnérabilité semble aller de soi, mais elle reste problématique. Il est à noter que la loi ne fait pas de distinction entre les âge vulnérables groupes d’individus : les situations de vulnérabilité, telles que la mise sous tutelle, peuvent être formalisées par des décisions de justice. S’il y a bien, dans toutes les sociétés, l’idée d’un passage de l’enfance à l’âge adulte (du fait de la capacité du sujet à se reproduire), élément présent dans la loi aujourd’hui par l’opposition légale entre mineur et majeur, le passage d’adulte à sujet âgé est bien plus flou et la cohorte des vieillards de la littérature (Homère, Socrate, Philémon et Baucis, Don Quichotte ou le père Goriot) ne répond pas précisément à la question, pas plus que la loi française qui ne donne pas un âge fixe où l’individu deviendrait subitement, dépendant ou vulnérable.

Il s’agit ainsi de comprendre les normes et les représentations qui régissent les représentations de l'enfant et du sujet âgé, et de rendre compte de la manière dont ces normes et représentations influencent les représentations de la vulnérabilité. La tâche principale consiste à analyser les corpus littéraires qui façonnent les normes, les représentations et les stéréotypes sur le long terme, et qui expriment la dynamique de l’assignation à la vulnérabilité.

Le projet sur deux ans est financé à hauteur de 24 392€.

Porteur principal du projet : Charles-Olivier Stiker-Métral

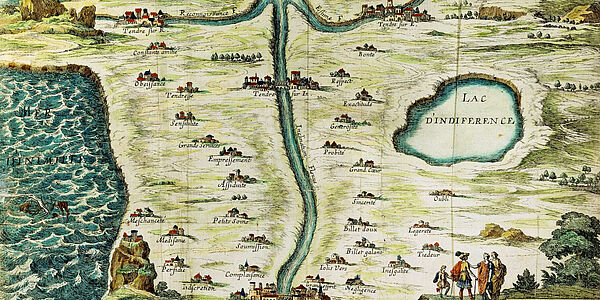

L’amitié, entre la Renaissance et les Lumières, fait l’objet d’un important effort de théorisation en France. À la fin du XVIIe siècle, le terme désigne non seulement une relation affective mais devient synonyme de lien social dans son ensemble. Plutôt que de s’opposer à l’intérêt ou à l’utilité, l’amitié est perçue en contraste avec l’imposture et la flatterie. Elle ne se limite pas aux relations privées, mais s’exprime publiquement à travers divers genres littéraires et discours philosophiques.

L’amitié, ainsi envisagée, ne saurait être dissociée des supports et des contextes qui la mettent en scène et en discours. Loin d’être une donnée fixe, elle se redéfinit au gré des formes littéraires, philosophiques et politiques qui l’investissent. L’un des enjeux majeurs du projet est donc de cartographier ces variations discursives, en interrogeant la manière dont elles façonnent les pratiques sociales et les représentations.

L’originalité du projet réside dans l’étude des modes de production des discours sur l’amitié, replacés dans l’histoire des savoirs. Loin de se limiter à une approche historique des émotions, l’étude s’intéresse aux discours philosophiques, théologiques et littéraires qui façonnent la perception de l’amitié et influencent son évolution sociale et politique. L’analyse porte aussi sur la performativité de ces discours et leur rôle dans la construction des valeurs morales et relationnelles. En outre, le projet s’attachera à analyser les tensions qui parcourent les discours sur l’amitié : entre sincérité et intérêt, constance et fragilité, exclusivité et ouverture à la collectivité.

À travers une étude diachronique, il s’agira de mieux comprendre comment l’amitié, en tant que catégorie morale et relationnelle, a évolué entre Renaissance et Lumières, au croisement des transformations de la sociabilité, des savoirs et des formes d’expression.

Le projet repose sur deux axes principaux :

1. La création d’une base de données recensant les textes consacrés à l’amitié entre la Renaissance et les Lumières, permettant d’analyser leur évolution lexicale et conceptuelle.

2. La publication d’un ouvrage collectif, en libre accès, qui rassemblera les contributions des chercheurs sur la diversité des représentations de l’amitié.